加快城市基础配套建设,推动教育优质均衡发展、医疗资源扩容提质、商圈与“烟火气”交融共生

江海“蝶变”展新颜:打造产城人融合发展幸福之城

宜居江海。 彭伟宗 摄

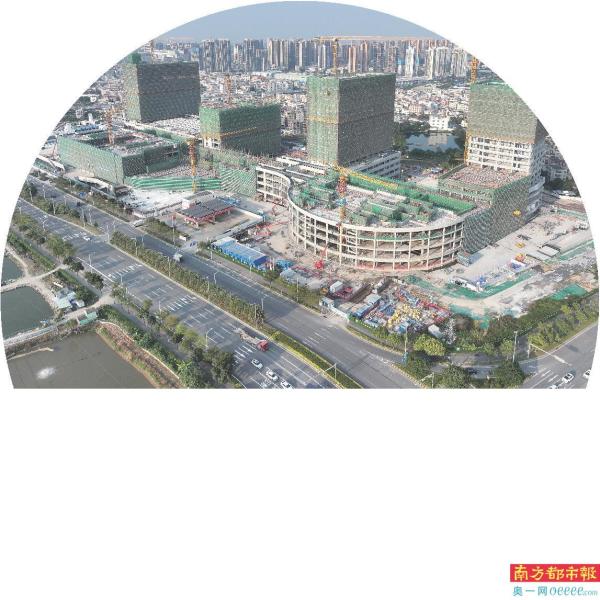

江海区加快推进市中心医院新院区等重点卫生项目建设。

青春、活力、热情、阳光,江海区有着无限可能,吸引众多年轻人奔赴江海。

年轻人在江海追求什么?答案:幸福!

幸福从哪里来?幸福从奋斗中而来!建设幸福江海,需要的是社会合力。近年来,江海区加快城市基础配套设施建设,不断推动优质教育均衡发展、医疗资源扩容提质、商业圈与“烟火气”交融共生,全面提升城市能级,打造产城人融合发展典范,实现城市蝶变,让江海区成为名副其实的“幸福之城”。

A

交 通

交通建设城市更新,绘就幸福底色

交通品质是一座城市的幸福底色,关系到市民的宜居感和幸福感;城市更新则让居民幸福感“原地升级”。近年来,江海区以更高的站位、更大的力度、更实的举措推动交通基础设施建设和城市更新,进一步完善城市功能、激发城市活力、提升城市品质,不断实现人民对美好生活的向往。

大手笔

新建续建交通项目达35个

经济要发展,交通须先行。2023年,江海区实施新建及续建市政基础设施项目共35个,总投资约78亿元,总长度约40公里。截至11月30日,已完工通车云沁路(胜利南路-东海路)、南山路(五邑路-金瓯路)改扩建工程、东海路(天鹅湾小学)人行天桥等9个项目,继续推进金瓯路西延线、江南路(五邑路-云沁路)、文昌路(船厂跨江桥-五邑路)等26个项目建设。

目前江海区已建成胜利南路、东海路、南山路、江睦路、连海路等纵向主干道,以及江海路、五邑路、金瓯路等横向主干道,路网骨架已逐渐凸显。2023年,江海区积极推进文昌路、江南路、云沁路等城区道路建设,通过进一步完善主城区新建或改扩建道路的建设,打通城市断头路,完善内部交通路网治理城市拥堵,同步加快搭建规划路网,及时配套重点项目、园区建设,大力新建和改扩建市政道路,以改善提升区内城市交通水平。

城市更新并非简单旧城旧区改造,而是由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。江海区结合实际,通过以点带面升级改造城市服务设施,补齐影响人们群众生活品质的短板,推动城市“美化、绿化、亮化、净化”持续升级。

围绕产城融合的整体布局,江海区建设油湾公园、东海路人行天桥、五邑路人行天桥等一批公共服务项目,对江海区的配套建设进行补短板、促提升,对江海区的城镇基础建设进行优化提升,促进江海区城镇品质提升。其中东海路(天鹅湾小学)人行天桥坐落于江海区东海路与麻园路相交处,采用“双月蝶舞”的概念设计,造型优美。其建成后不仅可以实现人车分离,消除交通安全隐患,减少交通拥堵,还能带动中环广场、江海广场商业片区的发展,为江海区打造一个集功能性、景观性和趣味性于一体的城市地标。

微改造

老旧小区焕发新活力

老旧小区改造不仅让老房子焕发新生机,让城市展现新风貌,更让民众享受新幸福。江海区推动老旧小区改造建设,针对2000年前已建成的小区进行生活基础设施、人居环境改造。

通过升级改造,改善了江海区老旧小区的居住环境、设施条件、服务功能,满足了人民群众日常生活的基本需求,全面提升了江海区生活环境水平,让百姓真切地感受到了政府对群众的关怀,体现了政府在行动、百姓在受惠的社会形态。其中,新南里小区作为改造示范小区,多次得到省、市级领导现场调研指导,成效显著,并成功配合引入老旧小区国有企业实施物业服务项目,成为江门市首个老旧小区物业服务引进试点,得到社区群众和社会各界的欢迎和认可,为全市探索老旧小区实施物业服务工作发挥良好示范带动作用。

B

医 疗

医疗资源扩容提质,蓝图变幸福实景

健康是幸福生活最重要的指标,基础医疗,事关千家万户幸福安康。江海区从完善医疗制度体制、提升公共医疗品质等方面发力,不断深化改革创新,提质扩容医疗资源,努力为群众提供更加高效、优质便捷的服务,持续提高群众的获得感、幸福感。

再提升

江南街道社区卫生服务中心异地重建

为加快基层医疗卫生机构基本医疗服务能力的提升,建立健全基层医疗卫生机构学科体系,不断发展和壮大江海区基层医疗卫生实力,改善居民群众健康质量,江海区积极鼓励支持辖区三家社区卫生服务机构创建基层特色专科,充分发挥特色专长,满足群众就诊需求。礼乐街道社区卫生服务中心中医科(中医馆)于2020年9月被评为“江门基层特色专科”,为辖区群众提供基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务。外海和江南街道社区卫生服务中心对照基层重点专科创建标准启动创建计划,逐步提升医疗服务能力。

紧盯医疗资源短板,提升健康服务质量,补齐硬件短板,江海区加快推进江南街道社区卫生服务中心异地重建工程项目。12月1日,江南街道社区卫生服务中心异地重建项目综合楼主体结构混凝土浇筑完成,提前实现了建筑封顶的节点目标。

江南街道社区卫生服务中心异地重建项目位于江南路与活力路交会处东北侧地块,由一幢6层高综合楼和一幢2层高心理门诊楼组成,总投资额约1.25亿元,2025年建成后将开设床位100张。建成后,原江南街道社区卫生服务中心业务将迁移至这里继续开展,将结合医防融合工作提供常见病、多发病和慢性病的诊疗、护理、康复等基本医疗服务和基本公共卫生服务,为病患诊疗提供更加可靠的技术支持。

高标准

打造闪耀粤港澳大湾区医疗名片

除了加快优质医疗资源扩容,增加优质医疗资源供给;江海区还均衡布局优质医疗资源,构建起有序的就医和诊疗新格局,满足人民群众的高质量就医需求,江门市中心医院新院区项目就是典型代表。

江门市中心医院新院区项目位于江海区金瓯路与江睦路交界东北侧,建设用地面积约11.4万平方米,总建筑面积约35.4万平方米。该项目按照“第五代医院”标准建设,参考国内外医疗建筑人性化的设计理念,基于通行便利和服务集约的原则,合理设置住院部、医技部和门诊部整个院区以交通连廊有效串联门诊、医技、住院等功能主体,能让就诊市民体验到类似于航站式服务的便利和舒适。该项目于2021年9月正式动工建设,预计2025年8月完成建设竣工验收并投入使用。

作为全市和江海区重点建设项目,该项目将为全市和江海区经济社会发展尤其是医疗卫生健康事业发展带来长远的综合效益,该项目建成后有望成为服务全市、辐射周边的标志性区域医疗中心,成为闪耀粤港澳大湾区的一张医疗名片,更好地为中国侨都医疗卫生事业发展贡献力量。

C

教 育

“学在江海”双向奔赴,开出幸福之花

一流的城市孕育一流的教育,一流的教育成就一流的城市。近年来,江海区在教育发展方面探索出诸多经验,打响了“学在江海”的金名片,力争让每个孩子都能享有公平而有质量的教育,助力教育提升人民群众幸福感。

新政策

促进教育优质均衡发展

作为主城区、国家高新区所在地,江海区义务教育阶段多达52.9%的学生是非本地户籍的随迁子女。为此,江海区积极探索随迁子女入学办法,不断提高全区学位供给能力,通过出台《方案》等一系列配套政策,增学位、降门槛,实施承诺制、容缺制入学,跨越“三道门槛”,为江海区企业“招工”“留人”等政策保障服务措施保驾护航,让外来务工人员扎根、融入江海。

据统计,在《方案》出台前,江海区2021、2022年公办小学一年级招生人数分别为4233、4405名,其中随迁子女人数分别为773、810名,每年有200名左右随迁子女安排不了公办学校。《方案》出台后,2023年江海区公办一年级招生5570名,顺利统筹入学的随迁子女达1016名,随迁子女入读公办学校的几率大幅增加,惠及70多名实用型人才及350多家企业,切实解决了企业员工子女教育的后顾之忧。

江海区还通过向民办义务教育学校购买学位等方式增加公办义务教育学位供给,使全区民办义务教育在校生比例降低到5%以内。小学段学位每年每生补贴3000元,初中段学位每年每生补贴4000元。同时,强化师资力量配备。2023年,新增专任教师200名,优先满足教师增长需求,为解决入学供需矛盾夯实基础。近三年,江海区教育系统共投入3000多万元配置和优化教学设施设备,推动信息化建设,优化教学环境,促进教学质量的提高,推动“双减”政策落实落细,促进江海教育优质均衡发展。

新理念

打造“学在江海”教育品牌

近年来,江海区大力推进“集团化办学”,从高质量、超额完成“三二一”工程建设,到先后引进景贤学校、五邑大学、江门一中等品牌名校的资源,创新办学理念与机制,优化区域教育布局与基础服务配套,打造了“学在江海”金招牌。

2023年,江海区投入超7600万元完成江南小学、实验小学改扩建工程,各学校挖潜扩容,全区共扩班36个,增加义务教育阶段1600多个学位,保障秋季学期顺利开学。

为满足群众对优质学位的需求,江海区投入近7亿元新建高新一小等3所学校,将新增7200个优质公办学位。江门高新第一小学将落户于制造业发达的外海街道,选址于中港中英文学校东侧,拟建48个教学班,今年9月封顶,并计划于明年9月建成投用。据江海区教育局相关负责人介绍,该校将与景贤小学比肩,依托优质办学资源及丰富的教育教学管理经验,打造一流教学教师队伍,努力形成素质教育特色明显、教育科研领先的全新学校。

产业新城学校位于江门高新区(江海区)龙溪路与云沁路交界西南侧,毗邻龙溪湖公园、阅读中心,环境优美且交通便利。学校设小学部与初中部,为九年义务教育连读校区。初期办学规模为小学部36个班、初中部36个班。项目的建设将有效缓解周边适龄儿童就学难的压力,为当地居民提供更多的优质教育资源,对推动江海区教育均衡发展,提高江海区教育质量、优化资源配置具有重要意义。

D

商 业

商圈升级、网红夜市,探索幸福生活新路径

城市,承载着万家灯火,托举着百姓幸福。城市商圈是一座城市的时尚坐标,也是一座城市的人间烟火气。如今在江海区,不只有高大上的商业综合体,更有网红夜市打卡地。

聚业态

全面提升商圈消费吸引力

随着城市更新改造项目的推动,江海区近年来加快了高端商业综合体的引进和建设步伐,商业氛围日益浓郁。2019年9月综合性商业体江海广场正式开业,填补了江海区高端商业综合体的空白。拥有众多创新体验式业态的万达广场开业使用,嘉华广场、一汇天地广场、明泰广场,东汇城等商业综合体项目的引进和陆续投入使用,进一步提升了江海区商业发展的品质和规格。

江海区积极联系对接市商业协会、餐饮协会、电商协会等各行业协会,招引有实力的商户入驻。今年江海广场新引进星巴克、喜茶,万达广场新引进鹏泰超市、全季酒店,嘉华广场新引进江门东站智选假日酒店、瑞迪汽车,利生车城新引进宝马4S店等大型知名品牌,各大商圈日渐成熟,商业氛围加快凝聚。江海广场、江海万达广场获绿色商场和“无废城市细胞(无废商场)”称号,礼东美食街荣获第二批“广东省粤菜美食街(城)”称号,全区餐饮业1-10月营业额增速高达31.4%。相关数据显示,江海区20家重点酒店2022年累计接待客人超17万人次,2023年1-9月累计接待客人超23万人次。2023年1-9月累计营业收入约约5000万元。

夜经济

打造消费新场景

江海区大力发展夜间经济,打造麻园商业街、白水带体育公园、龙溪湖阅读中心等10个“夜侨都”示范项目,发展夜购、夜尝、夜游、夜娱、夜品、夜享、夜赏等消费模式,推广夜间延时服务,扩容夜间消费市场。

同时,引导核心商圈、城央绿廊以及白水带体育公园片区围绕美食、购物、休闲三大主题挖掘现有资源,推动消费升级,扩容夜间消费市场,初步构建起夜间经济“点、线、面”立体消费体系,形成江海区“夜间商业”与“白昼商业”比翼齐飞的良好格局。

白水带风景区原来只是白天供市民登山游玩,随着白水带体育公园、儿童公园以及“彩虹村”等民生工程的建设,该景区到了夜晚也开始热闹起来。3年前,白水带体育公园一带开始摆摊设点,逐渐形成了如今的网红集市。今年4月15日,江南街道全新打造的白水带车尾厢网红集市全面营业。近40家小吃、游戏商家推出新潮茶饮、无声铁板鱿鱼、港式牛杂、特色烤串等近200种各地特色美食和休闲娱乐项目,并安排乐队演唱和民族乐器表演,吸引了众多游客前来品尝美食、感受独特的夜市魅力。

外海街道西江外滩夜市,以美丽的外滩风景和丰富的小吃、商品种类迅速出圈,被网友称为“落日集市”。外海街道还将结合区域商业载体实际,协调大型商圈与夜市联动开展嘉年华、音乐节等活动,提升夜市品位,并健全完善夜经济常态长效管理机制,打造夜间文化旅游消费集聚区,打造更高质量的夜经济品牌,持续守护好“烟火气”。

在礼乐街道,拥有60余年历史的江门船厂变身潮流街区。2016年起,江海区开始对江门船厂进行“三旧”改造,规划建设工业遗址文化活动区及畔江住宅小区两个区域,并聘请专业文化机构设计和建造,探索差异化发展模式,引入全新业态,将江门船厂打造成为1954文化产业创意园。如今,江门船厂聚集了复古文化体验馆、圆咖啡、7M咖啡、名古山庄、九渡等多家文创店、咖啡馆,店铺各具特色,俨然成了远近闻名的创意空间,吸引众多摄影爱好者和游客慕名打卡拍照。

目前,江门船厂跨江大桥正在加快建设中,预计今年底开通,届时将有更多市民游客走进“老船厂”,感受这座工业遗址的独特魅力。未来,江海区将继续挖掘提炼江门船厂所蕴含的工业历史文化和工业文明记忆,提升江门船厂的连片整体改造,进一步升腾城市烟火气。

江海区,是一座产业之城,也是青春之城,更是一座幸福之城!

采写:南都记者 严亮 通讯员 林瑞蓬