导入“生态位” 做迈向教育生态的领跑者

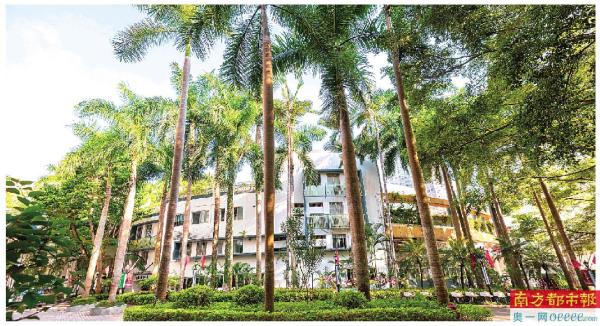

深圳市南山区华侨城小学:好的教育应是森林的样子

日前,由南方都市报社联合深圳市教育学会、深圳大学湾区教育研究院共同发起的“深圳教育改革创新大奖”评选结果出炉,深圳市南山区华侨城小学荣获教育创新领跑学校年度奖。据悉,该校建校之初就引入生态教育理念,从“广东省绿色学校”到“国家绿色学校”,再到2010年的“国际生态学校”,40年不间断探索,逐步从生态认知迭代升级为生态人格塑造,从生态教育迈向教育生态。

如何担当教育创新的领跑者?王智慧校长认为,好的教育应该是森林的样子。2019年,她提出学校教育应该导入“生态位”,破解当前课程设置、课堂学习、质量评价和育人文化四个“失位”难题,充分依靠教师、学生、环境、资源等生态因子的关联,建立起符合学生“生态位”发展的课程体系,构建起能满足学生生命成长和全面发展的教育生态。

聚焦“生态位” 关注生命成长

“生态位”理论认为,每一个物种都有不同于其他物种的时间、空间、功能位置,占有不同的资源。不同的学生个体也同样具有最适合自身生存发展的生态位。

因此,华侨城小学按照“生存与自然”、“生长与自发”和“生命与自觉”的发展序列,建立“基础储备→生存指导→兴趣启蒙→个性发展→选择学习→自主发展”生态发展位,建构并实施了以“激扬每一个生命,不让一个生命隐形”为理念的“榕课程”体系。通过八大课题驱动,以“学科+”模式推动国家课程高质量实施;根据学生的年龄特征和成长规律,开展年级特色课程,保证每个孩子毕业时都能获得六项技能(素养);基于个性需求,突出实践体验,研发了生命与自然课程群;突出问题解决,研发了项目课程群;突出STEM创新功能,研发创美课程群。保证每个孩子不被隐形,为学生全面发展奠基。

在此基础上,侨小根据学生年段特点,也对课堂流程进行优化和调整。如低年级以“绿色体验”的教学模式,培养在生活化、情景化的场景中解决问题、淬炼习得的能力;中年级以“绿色共研”的教学模式,提升认识、有效内化,培养自学能力;高年级则以“绿色自主”的教学模式,通过项目引领完成自主学习、自主探究和自我建构。三个年段有效衔接,不仅提升课堂变革力,更聚焦生态位,重构课堂教学生态。

与此同时,华侨城小学还重新定位了学业质量的内涵,提出评价从甄别走向诊断,评价的目的是遇见最好的自己和最美的未来。学校通过三个课题的牵引构建生态评价模型。《基于智力因素学业水平的“712”模式研究》,重点研究评价指标、评价标准,确立学科思辨主题,研制学科实践主题;《基于非智力因素学业成就“333”模式研究》,从生态位出发,研究孩子学习过程中的非智力因素表现;第三个课题组则重点攻坚生态评价的技术平台研发。不仅聚焦学科核心素养和学习成长力的评价,更关注智力与非智力的协同成长,以技术赋能,重构师生成长的评价生态。

营造“生态场” 构建五育互融

华侨城小学的校园内,有5棵根深叶茂的大榕树,不仅被誉为学校之“肺”,更是学校精神的象征。而侨小的生态德育,就是以“向下扎根大地,向上蓬勃生长”的榕树精神为激励导向,尊重学生的天性和发展需求,一切从学生的实际出发,以生态德育环境塑造人,以生态德育课程涵养人,以生态德育思维发展人,以生态德育活动丰富人,以生态德育评价成全人,以此构建起来的学校德育教育体系。

德育课程,学校根据学生不同成长阶段遇到的问题,将班会课分解成一至六年级的不同主题,涵盖需要、兴趣、动机、情感、意志、性格六大方面,为学生成长提供有力保障。

“自然的生活就是自然的教育,艺术的生活就是艺术的教育,文化的生活就是文化的教育”,王智慧校长认为,德育要深度融入学生的校园生活。据悉,在今年的端午佳节,侨小将传统文化分解为各个学科的教学元素,渗透在各学科的教学中。如语文讲授龙舟的文化与传承,数学计算龙舟赛用时、粽子馅料的采购,英语拼读端午节的相关词汇,科学了解龙舟的结构与浮力,音乐欣赏龙舟的鼓点和节奏,体育体验团队的协作和平衡,美术则讲解龙舟的图案与设计。这样的学科融合育德活动,受到了学生和家长的极大喜爱。

生态德育思维,不仅关注学生个体的差异,还关注学生整体的和谐发展,不仅尊重人的自然生长,还关注人的心灵成长;不仅关注学生的现在,更注重学生的未来发展。学校通过联系校级家长委员会,共商共讨共研学校的发展计划,还针对性开展学生专注力养成系列、暖心关怀系列、健康亲子交流系列等课程,搭建起生态德育根、茎、花的家校共育课程。同时以生态德育文化不断激发学生的荣誉感、成就感、责任感、归属感和认同感。如每个班级均有自主设计的班徽、墙面文化和区域文化展示,毕业学生也可自创歌曲或举办告别仪式,共同感受结伴成长的快乐。

值得一提的是,侨小依托学校得天独厚的绿色生态资源,还打造了一系列具有人文审美的独特生态场域:生态保护为主题的环境节日长廊和碳汇林的“生态之识”认识场;自然,生态和人文交融的“生态之美”审美场;妙趣无穷的阅读长廊“生态之智”生长场;融合声韵,音韵,气韵,神韵相融的“生态之韵”人格场;畅想未来,科技创新的“生态之创”梦想场;基于劳动体验、动手实践为主题的“生态之作”实践场;“童心、清心、润心、美心、锦心、听心”步步走心的活动场等,给孩子们创造了创想无限的可能,让校园成为学生自由生长的地方。

运用“生态法则” 打造高效治理

“好的关系胜过大多数教育,一个组织内的成员越是关系紧密依存相连,就越有凝聚力、向心力和战斗力。”在王智慧校长看来,学校治理的核心不仅在于重构协作关系,还需要从情感建设、流程建设、制度建设入手。

“因此,我们将打造‘命运共同体’作为学校建设的重要基石,致力于构建你中有我,我中有你的紧密关系。”据了解,侨小先后打造出了学习的共同体(向阳学院)、合作的共同体(项目研修、学科联席)、成长的共同体(青蓝工程、工作室跟岗)、信仰的共同体(支部建到科组)、文化的共同体(蒲公英教育联盟、新思维培养联盟)和荣誉的共同体(课堂竞赛、课题研究),作为教师未来发展的基石,促进教师实践、学习和内化反思,并逐步形成各自的教育信念与主张。

与此同时,以党建为引领,建立学校发展新常规。“党建+、党员+”引领行政管理、课程改革、转型服务、师德建设,让管理的每个过程都有“北斗”定位与导航系统,进一步提升团队政策法规意识、政策理论水平、政策执行能力、舆情反应能力、危机公关能力和协同服务能力。通过发挥党员的模范作用,让党建成为教师成长的加油站、学校发展的助推器、廉洁自律的保健所、教育创新的金钥匙。

人力资源中心、教学研究中心、学生发展中心团队则协同推进各项工作,着力行政领导力(学校领导力、教师领导力、系统领导力)、课程领导力(国家课程、校本课程、特色课程)和学术领导力(基于问题、基于学科、基于方式)等三方面领导力探索,从管理走向治理。通过明确的分工,人人都可能是决策者,不仅催生了民主、尊重、授权、赋能的治理新生态,还建立起符合时代发展和学校实际的管理机构。

“这不是简单的工作量和空间的叠加,而是教育生态的创新与探索带来的理论创新、价值创新和文化创新,是学校教育生态应有的样子。”据王智慧校长介绍,接下来华侨城小学还将不断探索和挖掘学校教育的时代特色和价值追求。通过切实优化课程设置,转变课堂学习模式,改变评价方式和育人途径,坚持立德树人,五育融合,打造“有意义,有意思;有价值,有美感;有教育的内涵,有生活的外延”的教育生态新样态!“教育改革是一项只有起点没有终点的的长久工程,教育生态的建构更是一个系统的工程”,王智慧校长说到。

文:吴春熠 韦丹

制版:向丽宇 邹虹香 刘俊文