“双减”下,福田区教科院附小打造“智能化”体育课

培育终身运动者

“五育并举”是当前教育的重要行动纲领,五育当中的“体育”,其重要性也日益凸显。在福田区教育科学研究院附属小学(下简称教科院附小),体育教育的地位甚至被提到“五育并举 体育为本”的高度。基于对体育教育工作的高度重视,福田区教科院附小开发了“体育与健康”特色课程,注重体育与美育的融合,以特色体育项目的开展促进全员体育活动,为每一个学生成为终身运动者奠定坚实的基础。

在福田区教科院附小,体育教育是和科技、AI智能、体育科研密切相连的。运用AI智能这一“黑科技”,该校体育课实现了对学生体质数据的实时采录,体育测试系统的深度优化,体育课程的精细化设计,并将体育课的空间从校内延伸至校外——这些教学创新,一改传统体育课的旧貌,刷新了人们对体育课的认知,呈上了更具现代感、科技感的优质体育课样本。

AI技术精准监测,附小体育课进入“信息化”时代

“我们一直坚持落实,每天一节体育课”,福田区教科院附小刘锐娟说。持之以恒,是一项教育改革得以落地的前提。福田区教科院附小是福田区AI智能教育示范学校,依托学校现有的AI智能教育设施基础,福田区教科院附小体育科组率先尝试用AI技术精准监测与评价学生的体能训练,利用运动数据采集装备+综合管理平台,结合学校教育信息化特色,通过学生佩戴的传感器设备,实时采集课堂上每位学生运动过程中的心率及运动负荷情况等数据,对潜在的运动风险进行实时的评估与预警;从学生的各项体能状态,包括耐力、爆发力、协调力、灵敏性等,分析课堂上不同时间段的运动强度与训练设计是否合理,为学生的体能训练效果提供科学的依据,实现体育课堂的专业性、精准性和高效性。

运动智能装备与大数据分析技术,不仅便于老师根据实际运动情况,调节课堂活动方式和运动量,而且解决了体育运动“难量化、难记录、难分析”的问题,推动体育教育实现信息化、智能化升级。

这一智能体育测试系统,还可以把学生日常的体质数据形成电子成长档案,为教师设计合理的体育课程提供参考,为学生的体质健康保驾护航。在科学技术、智能技术的护航下,福田区教科院附小的体育课已经呈现出了数字化、精细化、个性化的特色。

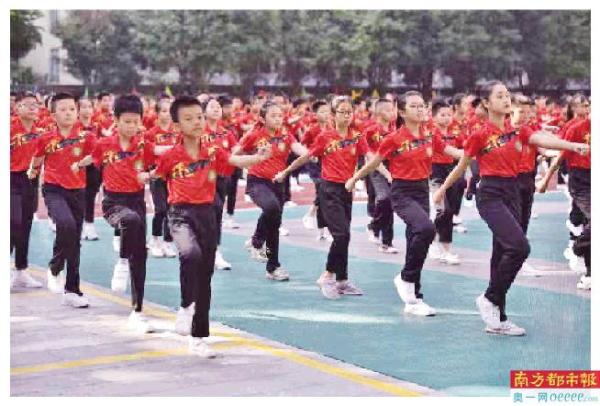

阳光体育大课间,集科学性、创新性、趣味性于一体

课间,是学生重要的自由活动时间、休息时间,是课与课接驳的短暂时瞬,但同时它也是宝贵的体育锻炼时光。福田区教科院附小把“阳光大课间”活动纳入日常教育教学计划之中,通过科学合理的内容编排、专业有效的设计与实施、精准智能的监测与评价,形成了具有特色的阳光体育大课间活动。

据介绍,该校体育科组按照灵敏、力量、柔韧、耐力、速度五大身体素质分类,选择和设计了具有附小特色的锻炼内容,突出内容的“科学性、创新性和趣味性”。附小大课间内容设计时长为40分钟,分成准备活动、训练动作和恢复放松三大部分,共4个环节:第一部分为跑操。第二部分为热身操。全校整齐划一、精神饱满地做学堂操。附小选择了节奏明快动感,歌词积极向上,动作简单易学的几套操,如《和谐的风潮已起》、《世界一家》、《今夜舞起来》、《青春修炼手册》,让学生在舒展肢体过程中,感受生活的美好;第三部分为体能锻炼,学生在热情奔放、节奏感强烈的乐曲中健身,训练动作包括双人压肩、背后双人拉手弓步、俯身转体、深蹲跳、俯身跨步、弓步交换跳、俯身双手摸肩、双脚十字跳、单脚开合跳、原地踢臀跑、开合跳、高抬腿等单双人训练项目,主要训练学生的耐力、力量、平衡和柔韧性;第四部分为放松身心的韵律操。一曲优美舒缓的《鹿鸣》让学生由兴奋紧张转入平静舒缓的状态。古风韵律操是福田区教科院附小经典诵读与阳光体育融为一体的课间操活动,达到了“诗词陶冶情操,运动强健体魄”的效果。福田区教科院附小的大课间,师生齐参与,深受家长、师生的喜爱。

居家运动,健康习惯持续养成

教育部印发的《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》,强调着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间,明确了体育家庭作业制度。

为了帮助同学们锻炼身体,强健体魄,增进亲子关系,教科院附小体育组根据同学们的实际情况,结合居家体育作业菜单,设计了一到六年级的家庭体育锻炼项目,“包括球类运动的基础练习,还有和爸爸妈妈一起完成的亲子运动,希望同学们在家中也能动起来!练起来!”该校体育课程相关负责人说。

为了激励家长孩子们的运动热情,保障运动的持续性,体育科组还举办了“家庭体育项目挑战赛”。挑战赛根据高、低年级学生的身体特点和运动需求,制定了分级挑战方案。低年级组挑战赛项目有:跳小绳、并腿左右跳、立卧撑对击掌;高年级组挑战赛项目有:踢毽子、跳小绳、平板支撑。以科学健康的运动方式促进学生、带动家庭养成健康的生活习惯。

课间微运动,解疲劳提效率

福田区教科院附小的另一个创新是,设置了“微运动”环节,帮助学子利用零星时间和有限场地,以个体小幅度运动为主开展锻炼。“微运动”主要设置在课间10分钟内。

“对于小学生来说,一天上课和学习的时间比较长,长时间坐着,容易产生肢体疲劳,用眼疲劳,增加脊柱负担,影响学习效率。这时,利用简单的动作和设备进行微运动,有助于学生缓解疲劳,增强体质,提高学习效率。”该校体育课程相关负责人这样解释设置“微运动”环节的用意。

“微运动”环节的开展,因地制宜、形式简单,比如低年级的课堂中间休息时,老师会安排同学们做手指操、做韵律操,通过音乐活泼、动作可爱的趣味性微运动,让学生充分舒展身心,缓解疲劳,提高课堂学习效率。

科研引领体育研究,附小健儿闪耀各大赛场

学校体育工作管理制度的制定与落实,是保证学校体育工作正常开展的基础。体育新课标实施以来,福田区教科院附小教师认真学习新课标、领悟新课标、实施新课标,用“健康第一”的思想指导体育教学,以人为本,从实际出发,大胆进行课程改革,积极开设选项教学,主动参与课题研究。先后申报了中国教育科学研究院重点课题《基于智慧系统的学生体质管理与整体干预研究》的子课题《对智慧体育校园构建研究》和《基于幼小衔接的体育教学实践的研究》。切实践行以课题引领体育教学,以专业研究促进学生的健康发展。

按照《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》的要求,需聚焦“教会、勤练、常赛”,逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”学校体育教学模式,让每位学生掌握1至2项运动技能。要在全员参与的基础上,完善普及与提高的竞赛体系。

如今,福田区教科院附小体育学科的特色项目课程,包括足球、篮球、武术、跆拳道、曲棍球、羽毛球、高尔夫球、三棋等领域。每个体育特色项目,均配置了高水平的教练团队,如羽毛球教练刘纤羽老师,是国家级羽毛球运动员,师从国家级知名教练汤仙虎。

福田区教科院附小是“活力校园-小篮球”公益项目学校,曾被评为全国篮球特色学校、“全国足球特色学校”,也是中国高尔夫球协会校园高尔夫发展计划试点学校。2021年,福田区教科院附小荣获“全国新时代体育美育基地校”的荣誉称号。值得一提的是,福田区教科院附小曲棍球校队成立不到一年,就有两名学生就获得了“广东省青少年曲棍球锦标赛亚军”的优异成绩。

少年强则中国强。教科院附小将一如既往推进“五育并举 体育为本”的健康教育理念,坚决贯彻落实“五项管理”中的《体质健康管理通知》要求:构建德智体美劳全面培养的教育体系,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

文/周正阳 刘波 徐燕

制版:向丽宇 王娟娟 陈宁