“文化向下扎根,城市向上生长”

龙华文化根系深扎时代土壤构筑湾区中轴文化热带雨林生态

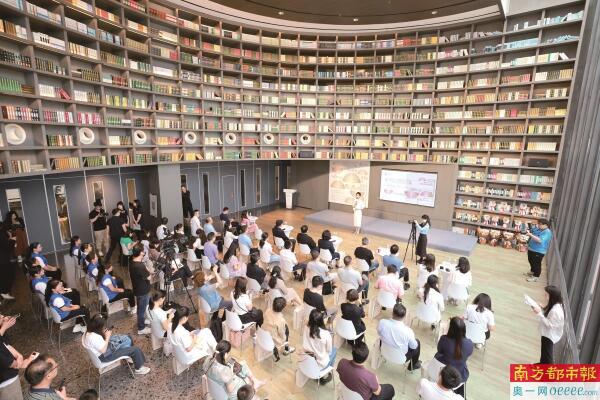

深圳书城龙华城举行世界读书日活动。

“在龙华,连等公交的间隙都能读完一首诗。”这句话道破了107座城市书房构成的“十分钟阅读圈”重塑文化肌理的“天机”。从“文化点灯”公益课上普通人的表达,到百年客家文脉与AI夜校的代码声实现共振,到观澜古墟百年古碉楼的碉楼英歌队年轻人的鼓点,再到龙华新时代文明实践中心“接地气、冒热气”深层次的文化渗透,以及拥抱大流量大IP浇灌的高品质城市文化。在高速发展中坚守文化根系的龙华区正以“文化向下扎根,城市向上生长”的姿态,构筑着独属粤港澳大湾区城市发展中轴的文化热带雨林生态。

如今的龙华,已从文化追赶者变身为标杆样本:全国文明单位、人民日报一带一路分论坛文化建设典型案例(全省唯一)等荣光印证着“文化筑基、城市进阶”的发展逻辑。

向下扎根的文化韧性:

从公益课堂到文明实践中心的文化渗透

在龙华,文化不是橱窗里的展品,而是流动在街巷的星火。美术老师带领志愿者绘制千米墙绘,退休规划师站上“文化点灯”脱口秀舞台——这些来自外卖、制造业、服务业的普通人,正通过68节公益课,将“越学习越有料,越付出越得到”的信条变成生活注脚。

龙华区启动的“文化点灯”公益项目旨在为龙华区的外来务工者搭建一个学习平台,创造免费学习机会。项目从去年启动至今已举办五期,共68节公益课。截至目前,“文化点灯”公益训练营已培养近300名“文化种子”,有保安、普通销售人员,也有全职宝妈等。龙华区委常委、宣传部部长黄立敏指出,“文化点灯”的核心价值在于“在别人的故事里照见自己,用自己的故事点亮别人”。龙华区依托107座城市书房开展“点灯计划”,以小切口活动播撒文化种子。这些深入百姓生活的文化公益活动,不仅凝聚城市温情,更让文化如根系般扎根基层,通过学员的蜕变与传播,形成“微光成炬”的社会效应。

今年4月,由龙华区委宣传部、区文化广电旅游体育局联合主办的龙华区“书式生活·阅见未来”主题活动在深圳书城龙华城启幕,推出64项130场全民阅读活动,打造覆盖全域的沉浸式阅读体验。整合资源,搭建平台,为全民阅读创造更加良好的条件,让阅读之花在龙华的每一个角落绽放。得到App创始人罗振宇形容龙华区的107座城市书房是“深圳献给读者的榕树”,他道破的正是这种扎根基层的文化韧性,让书香从书架蔓延至街头巷尾。

龙华文化向下扎根无处不在。在福城街道章阁社区,“惠工AI夜校”课程几乎成了“热门资源”。每堂课60个名额,常常不到10分钟就一抢而空。学员中有骑手、一线工人,也不乏工程师和社区居民。这种“不限学历、面向所有人”的教育实验,正是龙华构建“三维赋能”AI培育体系的缩影——企业定制课程开进车间,党群服务中心的AI课堂辐射周边职工和居民,让数字技能不再是精英专属,线下惠及职工近3000人次。

更深层的文化渗透发生在龙华区新时代文明实践中心。在简上体育综合体,“文明集市”“便民服务直通车”“中医药健康文化进中心”等活动推动文明实践活动接地气、冒热气、聚人气。以“思想性、引领性、启发性”为指引的“一起聊聊吧”“文明小剧场”“理论学习微课堂”等文明实践活动,推动居民养成健康文明生活习惯,融洽邻里关系,增强家园意识。持续开展的“我们的节日·精神的家园”系列活动,举办金婚集体婚礼等活动,带领居民群众体验传统节日习俗。经典诵读、美育研学、书法练习、非遗手工艺制作等研学活动引导青少年传承弘扬中华优秀传统文化,在文明实践中增强文化自信。

古村活化焕发新生:

将文化根脉植入现代肌理焕发新生

在深圳这座以“速度”著称的城市,龙华区的百年古村落将文化根脉植入现代肌理,以新时代文化韵律焕发新生。

在福城街道茜坑老村,客家柿子园与老村议“柿”驿站构成奇妙的时空对仗。这个被列入历史文化街区备选名录的古村落,正通过挖底蕴探新脉,打造成文化味烟火气特色街区。“亲邻商铺”“亲邻空间”等新事物应运而生,客家柿子园与老村议“柿”驿站镌刻老村历史文化脉络,农事体验、非遗传承等活动赋予旅游文化新价值与活力。聚焦“一老一小”服务需求,福城街道推动茜坑老村出资出力,将有近70年历史的老饭堂共建改造为客家文化展览馆和居家养老服务驿站,将本地居民祖屋打造为便民服务、儿童游玩、书画阅读、睦邻议事的“亲邻空间”。这种“文化保育+社区共治”的实践,让古村焕然一新,更让“百千万工程”和绿美亲邻社区建设有了鲜活注脚。

百年碉楼不再是紧锁的历史标本。被称作“深圳近代民俗文化第一街”的观澜古墟修复10座碉楼、167间商铺。每到周末,深圳市碉楼英歌队的年轻人踩着锣鼓点涌入,女生用双棒挥舞出“中华战舞”的新韵律。直播间里“中华战舞”的弹幕与海外游子的打赏交织成文化共振。非遗传播者曹婷在观澜古墟开出三家店铺:文创店里陈列着社区老人手作的客家剪纸,旗袍店沿用民国“广永安”老字号,饮品店“民国繁花醺”的二楼窗口,游客能透过复古海报眺望斑驳墙垣,完成一场时空穿越。这种“商埠文化+数字创意”的运营逻辑,让古墟夜间消费占比增长40%,更培育出“古墟戏台”“非遗造物节”“墟市有喜”等文化民俗IP,年客流量超百万,成为深圳唯一完整保留清末民初风貌的“活态博物馆”。

这种古今对话在龙华并非孤例。有着400年客家古村历史的上围艺术村有承载岁月变迁的粮仓广场、客家老宅,还有沉淀客家文化的客家山歌、樟坑径舞麒麟。墙上有着由村里艺术家绘制的活灵活现的哪吒、敖丙,还有令人惊艳的3D小猫,成为年轻人打卡的“新旧对话”窗口。如今,村内建成上围当代艺术馆、客家老宅展馆、中国历代熨斗博物馆、上围电影博物馆等4大主题博物馆。虚拟艺术展览延伸文化辐射力,上围艺术村从“空心村”一举跃升为“深圳最像丽江的地方”。

文化热带雨林:

突破地理概念多重创新引擎的强劲驱动

龙华文化的独特气质藏在“科技创新与书香浸润、古村碉楼与AI课堂、外来务工者与本土艺术家”形成的反差感中,展示出龙华文化“热带雨林生态”的多元包容与创造创新。

龙华文化生态的蓬勃生长得益于“阵地破界、IP借势、人才雨林”等多重创新引擎的强劲驱动。阵地破界,让龙华突破行政框架的桎梏,将古村、厂房、街角等城市边角空间巧妙转化为文化沃土。茜坑老村的“亲邻空间”便是生动例证,祖屋不再只是历史的遗迹,而是摇身一变,成为儿童嬉戏、书画阅读和谐共生的复合场域,让传统与现代在这里温柔相拥。再比如,107座城市书房与在建的17个大型文化场馆并存,实现了“小而美”与“大而全”的空间平衡。

IP借势战略,则让龙华在文化传播的浪潮中精准锚定方向。它既大胆拥抱罗振宇跨年演讲、樊登读书会等自带流量的文化IP,借势提升区域文化影响力;又深耕本土文化土壤,精心孵化“今夜为你读诗”“大浪青歌赛”等特色文化品牌,构建起层次分明、覆盖广泛的传播矩阵,让龙华文化的声音传得更远、更响。

人才雨林计划,为龙华文化注入源源不断的活力。在这里,既有“文化点灯”讲师、非遗传承人等如乔木般挺拔的文化中坚力量,撑起文化发展的脊梁;也有社区志愿者、文艺爱好者等如灌木般繁茂的文化生力军,充实文化生态的根基。近500项文艺精品斩获国家省市奖项的斐然成绩背后,是全民共创、百花齐放的深厚文化土壤。

文化的生命力,终究要落脚于人。龙华深谙“流动中扎根”的智慧,在城市高速发展、人口快速涌入的浪潮中,以文化为纽带,打造出强大的吸附力,点燃人们热情的火种,让每一个奋斗者在这里找到心灵的归属,萌生“此心安处是吾乡”的家园意识。

当建筑化身文化的容器,市民成为文化的主角,“龙华文化气质”早已突破地理概念的边界。它是打工人夜校里的代码声,是古墟直播间的叫卖声,是城市书房里的翻书声,更是千万人共同书写的,关于“去爱、去生长、去成长”的故事。

文:张小玲 刘庚怀

制版:李斌 王娟娟 刘畅