为了还原记忆的温度

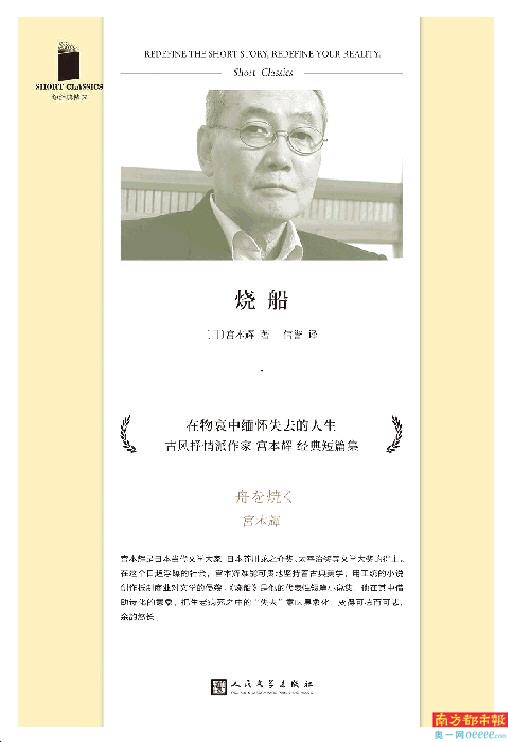

《烧船》,(日)宫本辉著,信誉译,人民文学出版社2020年10月版,49.00元。

□ 谷立立

没有经历过丧亲之痛的人应该不会理解宫本辉的执着。在他的小说中,亲人的离世就像一道怎么也解不完的方程式,总是以不同的形式反复出现。谈到创作,他有一个颇为形象的比喻,“写一篇短篇小说就像把一滴血硬挤出来那么辛苦。每每刚写完一行,我就立刻会感觉到绝望的痛楚”。这意味着,无论是《泥河》,还是《幻之光》,或者是《烧船》,都是从他心头硬生生地挤出的一滴血。

短篇集《烧船》收录故事七篇,大多为思念亲人之作。宫本辉自称,他是在丧母之后,才逐字逐句地写下这些故事。而集子中无处不在的第一人称“我”,更将原本虚构的故事与作家内心的情感紧紧地捆绑在一起。然而,就算是经历过丧亲之痛的人,也未必能够真正读懂宫本辉。他写生死,从来不纠结于强烈情绪爆发的瞬间,更不会任凭悲伤逆流成河。相反,他用他的缄默,以他的欲言又止,搭建起他的文学堡垒。哪怕强烈的“丧母之痛”早就不请自来,盘踞在他内心深处,早早地为所有故事定下了悲伤的基调。

《烧船》写亲人的远离,通篇弥漫着悠长的哀愁。这种哀愁在宫本辉笔下,既没有刻意的煽情,更不至于像同类作品那样,一味地“往无尽的深渊里坠去”。写作时越是有着难以抑制的“绝望的痛楚”,宫本辉的故事越是克制内敛、淡漠平静。如果不嫌麻烦、细细咀嚼,似乎也不难读出一点冷峻的气质。这就好比站在远处,旁观他人的悲伤。人世的种种不幸,阴阳两隔也好,分道扬镳也罢,一旦放在宫本辉的温柔滤镜下,就成了一道遥远的风景。

同名的一篇《烧船》,一对年轻夫妇即将关闭从祖父那里继承来的旅馆。同时,为了彻底了断这段乏味的婚姻,他们决定烧掉少年时代共同划过的一条木船。这条船就像眼前的两个人,虽然曾经有过炽烈的情感,但使用多年,早已丧失了最初的功用,变得破破烂烂,“到处都是裂缝。船头由于腐烂,已经断掉了。看上去,那几乎已经不能算是木头了,简直就是一块缠满各种纤维的坚硬的脏东西”。

问题是,如果木头已经不再是木头,那么感情还能不能称为感情?或者,就像宫本辉所说,最初的爱慕已经和腐烂的木头一样,彻底地“断掉了”。如此决绝的了断,本该是激烈的、不舍的,足以掀起一场惊涛骇浪。但宫本辉偏偏不动声色。他淡淡一笑,留下同样淡淡的几句,目送这段感情的落幕。“他们似乎是把灯油洒在木船上烧着的。火焰猛地旺了起来包覆了船身。离船不远处,那对夫妻静静地屈膝坐着,全身都被映红了。”

如前所述,这是从宫本辉心头挤出的一滴血。而血之所以为血,在于主题,不在于文字。具体到《烧船》,则是对去世母亲的怀念。《浮月》一篇,中年男人“我”与旅馆老板中先生计划在中秋节晚上开船出海赏月。当船行至海面,停在两道洋流的交汇处,眼前的美景让人难忘。“水浪渐渐消失后,我看到那轮满月已经映在了离我们大概有五十米远的海面上,甚至比天空中的那个月亮还要大。”

然而,比满月更令人牵挂的却是家庭。“我”的生命中有三个女人,都深陷在各自的困境中不能自拔:妻子忙着照料生病的母亲;情人刚刚流产,满心忧伤;母亲年过八旬,卧病在床。于是,已经失去的胎儿与将要离去的母亲,渐渐与水中的月影融为一体,很快在“我”如波涛般汹涌的内心纠结成团。当“我”看着眼前皎洁的月色,脑中不由自主地涌现出一个影子:它是母亲,也是胎儿,“它伸出了双脚,又现出了身体和双臂。可我怎么都看不到它的脸”。

由此可见,在宫本辉的文学世界里,水是重要的意象。它是人生的指代,也是记忆的隐喻。宫本辉曾说,“水随器物而有形。”表面上,这是他的经验之谈。因为有了小说这个“器物”,那些隐匿的情感才渐渐恢复了本来的模样。但记忆又何尝不是一条澎湃的大河?自从有了记忆,人们就陷入了对往事无尽的追索。常常,总有一张面孔、一些片段不经意地从记忆的水底冒出头来,提醒我们与过去、与亲人曾经有过的牵绊。因此,为了还原记忆的温度,宫本辉用一轮满月、一条木船、一条小路、一本日志,来指代生而为人的诸多情感。甚至,就连底层卑微的生存状态,都被他比喻为一尾潜伏在深海里的鱼。

而《烧船》恰恰就是这种牵绊的结果。《时雨屋的历史》中,一本小册子记载着小旅馆“时雨屋”的兴衰过往,也记录着去世母亲三十年前的隐密人生。同时,这也是“我”与母亲和解的开始。当“我”打开小册子,听着母亲的故人讲述她过去的经历,“我”终于重新认识了她:原来她一如既往地支持朋友经营一家濒临倒闭的小旅馆,以致忽视了儿子的成长。此时,似乎就连母亲年轻时做出的荒唐事,都不再令人反感。恍惚中,“我在母亲以前大醉后让电车停驶的地方停下了脚步,脑海中浮现出她像烛火静静熄灭一样地死去之时,那安详而好看的脸”。

在宫本辉看来,生老病死是生而为人的日常,是“人世间的那些难以捉摸的命定之事”,就像季节的更替、月亮的圆缺、樱花的凋零、秋叶的坠落一样自然。既然人世的无常亘古有之,并不依谁的意愿而转移,我们又何必要哀哀哭泣?倒不如将伤感深深埋在心底,从眼前的山水风物之间得到疗愈,一边目送逝者“那渐渐远去、渐渐变小的身影”,一边迎接新生儿蹒跚不稳的脚步。就像宫本辉所说,“一到夜里,这条路就会泛起涟漪一样的光。之前形形色色的人从这里走过去,往后,还会有形形色色的人走过它。”

- 下一篇:理解时代的钥匙