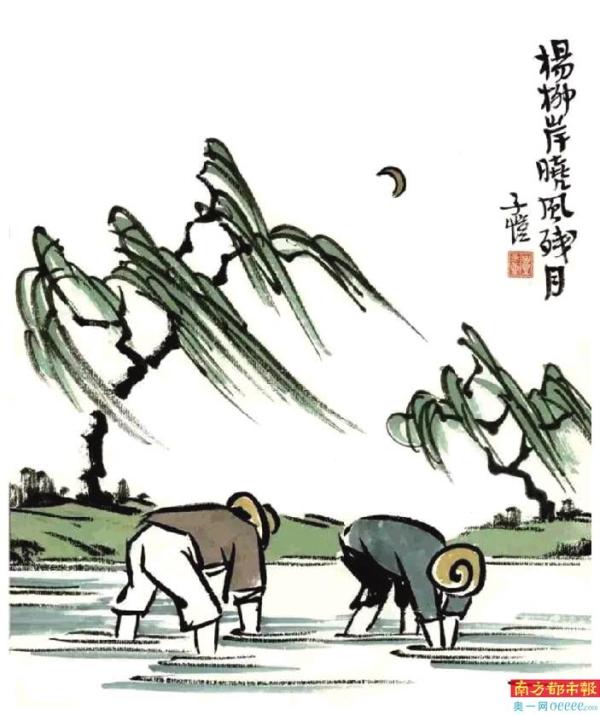

种田记

黄仕忠

浙东越地,山多田少,以稻米为主粮。所以村人眼里,种好水稻,乃是头等农事。在生产队里时,做秧田、撒谷种等属于特殊农活,主要由老农担当;耕田,无论是以往的牛耕,还是后来由拖拉机耕,也都是专人负责。唯有插秧,不仅是全体社员齐上,而且也是一众年轻人较量本事的地方。

插秧时,需先布“田线”。这田线两头用尺半长、一头尖之短棍,中间缠上几十米长的棕绳,后来则用尼龙做的田线,绕成棒槌形。在田塍一头插一棍,展线至对面,再插另一棍,可布成一线。通常每隔一米一左右,布另一线。生产队时,通常是七八人为一组,故布七八根线。不规整的田亩,则取弯为直,留余角另补。布线完毕,就开始抛掷秧把,按一定距离抛掷,要求恰好够种,所以也很考较眼力。抛完秧把,众人才开始落田插秧。

插秧时,人站两线之间,每行六株,左右各两株,两脚之间两株。首株靠左手之线,末株离右手之线空一株之距离。边插边退,直至田尾。先是汪汪浑浊水田,转眼六行成线,绿苗油油,令人喜悦。

插秧,须用三个手指撮住苗之根部,在细泥水田里轻轻一沾,入泥后再略一轻移,使苗耸直。种下时即如成活一般,方是上佳。

脚步后退,尤须保持直线,否则苗便会插在脚印内,无法沾泥;或无奈而沾于旁边之泥,则纵眼望去,植株便曲曲弯弯,不成一线。插者自觉羞愧。

脚后退,不是拔脚往后走,而是腿稍提,往后拖行一步,成一浅行,名曰“拖脚行”。

插秧插得不合格的情况有不少。此举两种。

一种叫做“缅甸(绵田)师傅”。插秧时,如果苗插得不直,过于往前倾斜,把后株的梢头搭在前株的身上,虽然看起来每行都成直线,很是漂亮,但秧苗存活后,还必须长直,往往损失旧叶面重新生长,实伤禾苗。因为这一种插法过于绵软,乡人戏称为“缅甸师傅”。

第二种叫做“烟管头田”。执苗不当,插秧入泥时,手指未捏在根部,而捏在离秧根一寸处,揿下去时,秧秆入泥,秧根上翘,形如烟管弯曲之头,所以戏称“烟管头田”。这是初学插秧者最容易犯的错误。

插秧时,左手执秧苗,手指捻取数茎秧苗,右手拈下插入泥中,回指必会带出泥浆,再拈秧,遂使左手沾满泥水。如果人站得太直,腰下弯得不够,便会导致左手举得过高,待右手插入泥中时,每插一下,必晃动身子,更带扑通之声,甚至溅起一股泥水,以致满身满脸皆是泥浆,则嘲之为“舀汤勺”。

插秧最显风度与境界。在黑黝的烂泥田里,身穿洁白的长袖衬衣,紧扣袖口,扎下马步,弯定腰,上身不动,只以两脚顺退,左手低至近泥面,右手顺势以指拈之,入泥无声,出水不沾,犹如魔术高手之分发扑克牌,双手配合,迅疾无比。一垄到头,虽或汗水透衣,而白衣上未沾点泥,则是臻入高手之境。

年轻人以插秧快而好为时髦,彼此间也以此来区分高下。

旧时尝有财主无儿有女,设下彩头,通过比赛插秧,来选择佳婿。其家有一坵三里长田,因此安排一众求亲者,以先插完者胜出。

有二俊少年最为出色,齐头并进,难分高下。其中一人略先一行插完,喜不自胜,直腰而起,喊道:“我先到头!”

不意三里长田,一气插完,中途未曾直腰,虽是虎背熊腰,亦不堪承受,身骤直而腰遂折矣。

另一人则先得老父告知秘诀,顺势在田头一滚,然后再起身,腰椎安然无恙,不仅抱得佳人而归,并尽得其家产,故令人钦羡不已。

生产队时,一帮年轻人下田,必有一番争竞。每当此时,年长者识趣地退居外线,年轻人则一字儿摆开,当仁不让。

依规则,左边在前,右边随之。如果同时前行,自无问题。若是右边快而左边慢,则外边已插满绿色禾苗,而唯此一线犹是白水耀眼,像被右边之人关在了弄堂里,故嘲之为“乘弄堂风”,且谑呼:“好风凉呵!”

因此,当右手之人即将超过,而左边之人无力相争,就只好笑一笑,乖乖让位,换到右边。也有人比不过,又不愿失面子,犹自解嘲地说:“我拨伊(给他)起了个头,伊来接落开(接下去)!”

我初学插秧,不知“绵田”为非,种糯稻时苗纤长,直立不易,种时又要求密植,所以把后株的梢头斜搭在前株之上,落苗成线,每行笔直,如搭凉棚,犹自沾沾自喜。起身一看,我所种的秧苗,似乎比邻线矮了一头。后闻老农之言,方知其非。

1978年我考上大学,之后有两年暑假的“双抢”时节,都去帮杨村人插秧。其中一年是包干,每插一亩,予酬五元。我去的是与我同年考上大学的郭君所在的生产队。我们“二人组”凌晨四点出门,晚上近八点才归家,“披星戴月”,庶几近之。晚饭一毕,沾床即鼾声如雷。那时两人合计,每日可插二亩。连插旬日,得资费若干,因而不再麻烦母亲给我下学期的零用钱。

郭君今执教北大历史系,以明清史名家。回首往事,恍如隔世。

黄仕忠,浙江诸暨人,中山大学中文系教授、中国古文献研究所所长

- 下一篇:友人反馈之一