洋记者眼中的晚清南粤

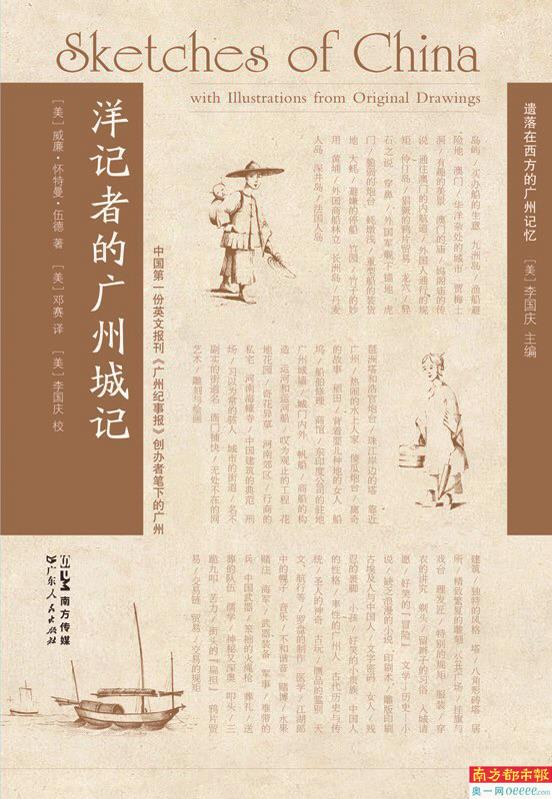

《洋记者的广州城记》,(美)威廉·怀特曼·伍德著,广东人民出版社2022年7月版,56.00元。

□禾刀

《洋记者的广州城记》的作者威廉·怀特曼·伍德是一名美国记者、商人、博物学者和诗人,该书主要是伍德1820年代在广州及其周边地区以及澳门的见闻杂记,包括“黄埔、河南、澳门等地方,造船所、炮台、运河等设施,警察、理发匠、苦力等行业,儒学、佛教、道教等诸学派教派,天文、医学、自然史等学科学问,商馆、税法、鸦片交易等商业话题,叩头、龙舟节、婚仪等传统风俗,请愿、赌博、秘密结社等社会现象”。

或许是因为作者更倾向于面向外国读者,伍德的许多立场和观点并没有刻意迎合中国人。不能排除伍德的观察有偏见,如他对中国历史文学还有音乐缺乏了解,书中审美自然无从谈起。当然,该书大体上也反映了当时的社会现实,如那时的中国人特别看重令马戛尔尼无法接受的叩头之礼,裹脚陋俗令女人有苦难言但又不得不尊崇,街头江湖郎中骗子无视他人死活,赌博风气弥漫于街头巷尾,女性社会地位较为低下,中国人对墓地风水的奇妙解读,权贵阶层为了炫耀不用干体力活,把留得很长既不美观也不方便的指甲用竹节保护起来。真到今天,伍德笔下的有些陋习依然偶有所闻,如中国人“特别反感坐在别人刚坐过的座位上”的现象在一些地方仍能见到。

“自从明朝被推翻以来,已经过去了很长时间,中国人不再把(辫子)这个‘附属物’视为一种侮辱或不光彩的标志。相反,他们现在极用心地打理辫子,还特别以辫子的尺寸大小和打理情况为荣”。“那些头发不够浓密的人,和我们一样,只能依靠人工手段来弥补先天不足。他们会把一条假辫子与自己的头发交织在一起,让辫子变粗而显得更得体。辫子的流行给许多街头的理发匠提供了大显身手的机会”。如果没有细致入微地观察,仅凭想象,不太可能臆想出这样纤毫毕现的细节。

法治不彰,必然导致社会秩序的混乱。伍德对此不吝笔墨,书写淋漓尽致:权力的潜规则大行其道,几乎侵入每一个角落。森严的城门,形同虚设,所谓的宵禁在金钱面前不堪一击。权势横行使得当地的百姓不敢轻易打官司,因为与其吃不了兜着走人财两空,还不如早早花钱消灾,自认倒霉。清朝法律对罪犯惩罚非常残酷,但砍头示众也未能对真正的违法行为形成震慑,因为真正应该受到惩罚的很可能早已打通关系逍遥法外,“很难找到不爱钱的司法官”。

鸦片是伍德绕不开的话题。对于英国东印度公司向中国大量倾销鸦片的恶行,伍德毫不留情地进行了犀利地批判:“尊贵的东印度公司有一项规定,暴露了它推卸责任的政策,也清楚地揭示了它的虚伪和闪烁其辞。不用说,在印度种植的大部分鸦片都经东印度公司之手,也在它的直接监管下被公开出售”。1827年,伍德第一次来广州时创办了一份英文报,因披露东印度公司不少关于鸦片的内幕而被排挤回国。

经济是伍德关注的另一个重点。伍德行走南粤大地之时,亚当·斯密的《富国论》出版近40年,而第一次工业革命早已如火如荼,欧洲工厂生产的商品正行销全球。而中国此时市场上的商品仍旧是茶叶、丝绸等少数几样唱主角。从经营角度看,虽然中国不乏生意人,但经营模式原始落后。透过伍德的笔下可以看到,那时的中国人对于合同的理解极缺乏契约精神,更像是一次“轮盘赌”,“一旦合作失败,很少有人会上法庭,因为打官司拖沓,费用高,想要伸张正义也很难。违约者通常不辞而别,自己生下的财产随债权人摆布,而这些债权人一般都毫不畏惧”。利息也达到了惊人的12%,伍德说这比美国高两倍。

伍德的这些记录离英国马戛尔尼使团1793年访清已三十余年,离1840年第一次鸦片战争仅十余年。至少从时间上看,该书所描述的南粤大地的风土人情,如同清朝从强盛走向衰弱的真实写照。这种衰败几乎体现在社会各个层面,政府的腐败与弄虚作假无所不在,那些正直受百姓爱戴的官员很快被当地官员“排挤”,用现在的话说就是“劣币驱逐良币”。不懂兵法的清军将炮台设在敌方火炮可以轻易平射的滩涂上,而不是具有更高军事价值的高地。倘以历史视角回望,伍德就像是在描述一个暴风骤雨即将降临前夜的南粤大地,仅仅十多年后第一次鸦片战争的战火便在南粤大地点燃,虚弱的清廷迎来了他更加飘摇的时代。伍德1804年出生于美国,现有资料没能找到他后来的信息,倘若伍德身体健康,他后来应该能够看到给中国造成巨大灾难的鸦片战争,不知他其时又会作何感想。

事实上,除了伍德,那时并不乏外国人出版关于中国的散记,但无一例外找不到《马可·波罗游记》中的那类溢美之词。遗憾的是,当外国人纷纷通过南粤这样的窗口窥视中国时,中国人真正批量走出国门观察学习要等到数十年后,那时中国已饱受列强的侵辱。然而,时光不会倒流,历史从来不相信遗憾。

- 上一篇:“训读”的文化圈