双向6车道!全市首条沉管隧道开工

衔接鸿福西路和银龙路,项目主线总长度约1.87km,工程建设周期约37个月

9月21日,东莞市首条沉管隧道项目——鸿福西路-银龙路跨江通道工程正式开工。

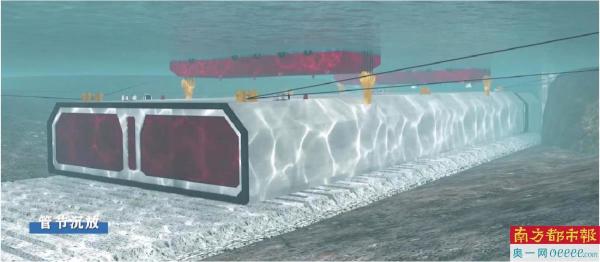

沉管安装示意图。

基槽开挖示意图。

工程建成后的交通指引。

近日,由中交第四航务工程局有限公司(下称“中交四航局”)承建的鸿福西路-银龙路跨江通道工程项目开工建设。

鸿福西路-银龙路跨江通道工程是东莞市首条沉管隧道工程,该隧道也是连接万江和南城之间的城市主干路隧道。这条跨江通道不上天架桥,而是下水建隧道,采用沉管工艺。跨江通道北起万江大道,沿银龙路向南穿越东莞水道和曲海大桥,向南接鸿福西路,南至港口大道,工程建设周期约37个月。

三年后,东莞人可以实现“水下开车”!

知多D

沉管法

沉管法是在水底建筑隧道的一种施工方法。沉管隧道就是将若干个预制段分别浮运到海面(河面)现场,并一个接一个地沉放安装在已疏浚好的基槽内,以此方法修建的水下隧道。

沉管预制主要施工方法包括干坞法和工厂法,其中干坞法在内河隧道中使用普遍,适用于管节数量少的工程项目,国内已建成项目有:广州洲头咀隧道、广州车陂南隧道、大连湾海底沉管隧道等,工厂法适用于沉管数量多、线路长的隧道项目,如:港珠澳大桥、深中通道等工程。

建设周期约37个月

隧道全长约1.54千米

鸿福路-银龙路跨江通道项目建设地点在东莞市鸿福西路、银龙路曲海大桥段,跨江通道两侧分别衔接鸿福西路和银龙路,北起万江大道,沿银龙路向南穿越东莞水道和曲海大桥,向南接鸿福西路,南至港口大道。

据介绍,这是东莞市首条沉管隧道,项目范围全长1.87千米,其中隧道全长约1.54千米,设匝道3个,水上沉管段长210m,为双向6车道,由3个管节组成,采用轴线扩大干坞法预制。

入口A匝道布置于银龙路、出口B匝道布置于出站南路、出口C匝道布置于滨江体育公园并与曲海大桥辅道连接。

9月21日,该工程正式举行开工仪式。据介绍,工程建设周期约37个月。

三年多的建设周期也反映出项目建设难度。据悉,该项目综合性强、施工条件复杂、管理难度较大,施工过程中需要克服基槽岩石开挖工程量大、施工水域狭窄、桥梁桩基托换施工难度大、陆上最终接头二次围堰施工困难,以及工期紧张等多项重难点。

动工仪式上,东莞市城建工程管理局党组书记、局长朱默河表示,鸿福西路-银龙路跨江通道工程是东莞重大项目之一,是东莞加快推进交通强市建设三年行动计划任务之一。希望工程建设强化攻坚克难保进度、创新质量管理保品质、坚持严谨规范保安全,全力打造安全、有序、畅通的道路交通环境,切实保障市民群众出行顺畅安全。

采用沉管隧道方案

对现有的“三江六岸”滨江景观影响小

为何项目采用沉管隧道,而不是常规的过江桥梁?这与“三江六岸”总体规划、现状交通组织、航道交通有关。

据悉,鸿福西路-银龙路跨江通道的建设曾考虑过沉管隧道、过江桥梁等诸多方案。由于建设地点已存在曲海大桥,采用桥梁方式会与曲海大桥产生冲突。

同时,“三江六岸”滨水岸线被定位为“东莞最美岸线”,是东莞大手笔谋划的滨水岸线空间营造,将为市民营造高品质的公共亲水休闲活动空间。架设沉管隧道,能实现这片空间的休闲与交通功能高效区分,把稀缺的滨水景观资源让给市民。

相比之下,采用沉管隧道方案,桥梁道路引线、匝道等布置占地面积小,对现有的滨江景观影响小,有利于东莞“三江六岸”建设,为周围居民提供更为丰富的滨江资源,建成后更是对航道通行无影响,有利于东莞水道的持续性发展。

此外,隧道上方用地在回填后可继续使用,建成后对航道通行无影响。值得一提的是,沉管法相较于盾构法埋深浅、碳排放低,无需设置始发和接收井,对边缘分割地块影响小,沉管法更优。

“水下开车”安全性有保障

建成后将缓解两岸交通压力

“水下开车”安全吗?

中交四航局相关负责人介绍,经过实践检验,市民无须担心沉管隧道中的行车安全。中交四航局自参建珠江隧道开始,到港珠澳大桥隧道、大连湾海底隧道、深中通道隧道,先后已参与建设了9条沉管隧道,积累了经验的丰富。负责本次项目的工程师有参建港珠澳大桥和深中通道等超级工程沉管隧道的经验,进一步保障了跨江通道的质量安全。

目前,东莞城市中心区范围内的过江通道主要有东莞水道特大桥、曲海大桥和万江大桥等,其中东莞水道特大桥和曲海大桥间距约3公里,河道两侧东西向主干路均需绕行至曲海大桥和万江大桥两桥过江,形成了整体路网结构上的瓶颈。

尤其是上下班高峰期,曲海大桥和万江大桥两条桥梁均已处于满负荷运行状态,交通堵塞情况已日益严重,各大地图软件上显示路段均为深红色。加快推动鸿福西路-银龙路跨江通道工程建设迫在眉睫。

鸿福西路-银龙路跨江通道工程项目建成后,将成为万江“七横七纵”骨干路网的重要一纵。据介绍,项目建成后,能缓解曲海大桥、万江大桥等越江通道的压力,协助构筑更加完善的越江体系,最终实现优化地区出行条件,提高市民出行效率的目标。同时,该工程也能进一步完善东莞市内区域路网,优化城市空间布局。该工程也对加强东莞水道两岸沟通,推动东莞市“三江六岸”建设,促进城市协同发展具有重要意义。

采写:南都记者 唐国轩 受访者供图

- 下一篇:引领融合创新,连接数智生活